我大约是在读中学的时候开始成为英国的曼彻斯特联队球迷的。为什么会成为曼联的球迷,我自己也说不清楚。只记得当时在各个赛场中最叱诧风云的就是弗格森爵士带领的这支曼联,而周围的小伙伴们也都是曼联球迷。因此似乎自然而然的,我们大家都支持曼联,而忘记了在英格兰联赛里,还有许多其他优秀的球队,比如利物浦,阿森纳,切尔西,等等。

后来每次遇到英超球队谁更强的问题的争论,我几乎总是想都没想就选择曼联。如果对方和我动起真格,非要让我讲清楚曼联强在哪里,我可以轻易的举出各种例证:比如曼联有92班那些传奇球员,有坎通纳那样的天才,连续多少年称霸英格兰职业联赛,在欧洲赛场上最后一分钟赢得冠军杯冠军,等等。

同时我也经常发现,类似于这种“曼联和阿森纳哪家强”的问题,永远不可能争出个结果来。曼联球迷可以滔滔不绝的举出自己球队的光辉历史,阿森纳球迷在这方面也不会甘于落后。到最后,“正确答案”可能只属于那个拳头更硬的家伙。

事实上如果我们把关注点移出足球,就会发现类似的现象在生活中比比皆是。觉得公办教育好的,和觉得私立教育好的人,几乎说不到一块去。觉得出国好,和觉得呆在国内好的,基本不可能把对方说服。当然,这些问题可能比较过于主观化,因此每个人的看法不尽相同也属正常。但是对于那些有客观标准的问题,比如我们的经济发展是好还是不好,老百姓的生活是变好了还是变差了,犯罪率是上升了还是下降了,很多人往往也无法达成共识。

认准一个理,然后在这个方向上两眼一抹黑一路走到底。接受一个信仰,然后不管地动山摇都成为它忠实的信徒。这似乎是我们人类一个普遍的行为习惯。事实上有很多例子都能证明我们这种天生的“非理性”。

对于这个问题,美国教授Anderson做过不少非常有趣的实验,在这里我和大家分享一下。

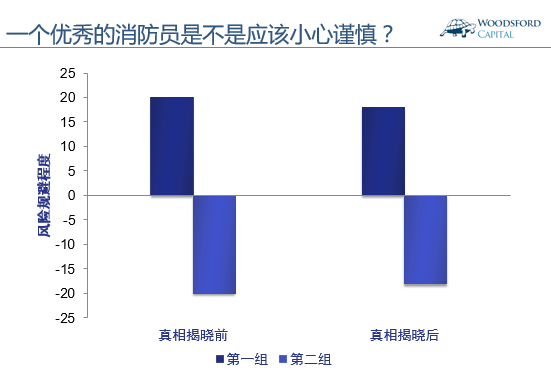

一群实验对象被随机的分成两组。第一组人群被告知,有个名叫弗兰克的消防员,他小心谨慎,不愿意冒任何风险,是一位杰出的消防员。第二组人群被告知,有个名叫弗兰克的消防员,他缩手缩脚,不敢做任何出格的事,是一位非常糟糕的消防员。

然后研究人员分别问两组实验对象:一个优秀的消防员是应该小心谨慎,还是勇于承担风险?不出意外的,第一组实验对象回答:优秀的消防员应该处处小心,规避风险。第二组实验对象回答:优秀的消防员不应该缩手缩脚,而是要勇敢果断。

接下来是这个实验真正有趣的地方。研究人员告诉这两组人:之前和他们分享的这个消防队员弗兰克的故事是假的,是完全由工作人员虚构出来的一个小说形象。然后研究人员再次问他们,一个优秀的消防队员对于风险的态度应该是怎么样的?

如上图所示,即使在真相被揭晓后(即弗兰克的故事是虚构的),两组人员对于这个问题的回答还是没有任何改变。第一组实验对象依旧认为一个优秀的消防队员应该小心谨慎,而第二组实验对象也依旧认为一个优秀的消防队员应该勇于承担风险。

事实上我们如果仔细想一想,一个优秀的消防队员和所谓的风险偏好之间并没有必然的联系。天生小心谨慎,或者爱好冒险的年轻人,都可能成为优秀的消防队员,关键要看他对自己的控制能力以及临场应变能力。但是上面实验中的两组实验对象,明显都受了一开始那个弗兰克的故事的影响,潜意识中将消防员是否优秀,和他的风险偏好联系了起来。更糟糕的是,一旦他们形成一个观念(比如优秀的消防队员更加谨慎),该观念就会在他们脑中有很强的粘性,很难再去被改变。即使他们被告知,之前的那个故事完全是虚构的,也很难改变他们已经形成的观念(或者偏见)。

固执,坚持己见,缺乏灵活性,几乎是人类普遍的行为习惯。在另外一项研究中(Mercier & Sperber, 2011),研究人员选取了两组实验对象,在事先询问了他们对于死刑的态度。支持死刑的对象被归入一组,而反对死刑的对象被归入另一组。

接下来,研究人员和这些实验对象分享了一些关于死刑好还是不好的研究材料。在这些研究数据中,有些指出死刑的好处,而另外一些则得出死刑不好的结论。研究人员让实验对象在仔细阅读这些实证研究后,再决定自己是否继续支持,或者反对死刑。

令人感到惊奇的是,那些原本支持死刑的人们,认为支持死刑的研究数据非常让人信服,因此在看了研究数据后更加支持死刑。而那些原本反对死刑的人们,在看了相同的研究材料后,更加反对死刑。

在行为学上,这种现象叫做确认偏误(confirmation bias)。就是说当一个人有一个预设的立场后,他会主动寻找那些支持自己想法的证据,故意忽略那些和自己意见相违背的证据,在潜移默化间不断强化自己的立场。

由于确认偏误的存在,有时候甚至会导致证据越多,意见相左的人群的分歧越大。并不是证据有问题,而是大家会主动从证据中寻找强化自己想法的部分,以至于自己更加“固执”,和对方阵营的差别继续扩大。比如美国就有研究证明,越是受教育程度高的群体,其意识形态的分化越极端。左倾的群体更加偏自由,而右倾的群体则更加偏保守。教育程度越高,看的东西越多,其分歧反而越大。

这种确认偏误的行为偏见在每时每刻都影响着我们的生活。所谓“物以类聚,人以群分”。有着类似教育程度,经济收入和价值观的人群,往往会自然而然的互相接近,导致在国家层面不同人群之间的分化。美国学者Bill Bishop通过收集了过去40多年的数据发现,在意识形态上,美国人正在越来越分化。那些持有左倾观点的选民,往往集中居住在某些州(比如加利福尼亚)。而那些政治观点右倾的选民,又集中居住在另外一些州(比如德克萨斯)。这种两极分化的趋势,导致在美国内部相邻两个州的居民因为“话不投机半句多”而“老死不相往来”。

如果我们对于这种人性天生的非理性偏见不加注意,那么我们就可能会犯很多错误。而导致这些错误的一个重要原因,是我们对于自己的知识储备过于自信。很多人本来就懂得不多,但是在维护自己的意见时却信心十足。和这样的人论理,无异于对牛弹琴,浪费时间。

2013年,当时的俄罗斯和乌克兰之间有一些外交矛盾(后来在2014年在俄罗斯的支持下克里米亚宣布独立)。一家美国研究机构随机抽取一些美国人,问他们认为美国政府是否应该出手干预。要知道很多美国人对于乌克兰在哪里都不太清楚,甚至无法在地图上正确的指出乌克兰的位置。

研究发现,越是无知的人群,在地图上把乌克兰的位置标的越远的人们,他们越是支持美国出动军队去解决乌克兰和俄罗斯之间的纠纷。这真是典型的“无知者无畏”。

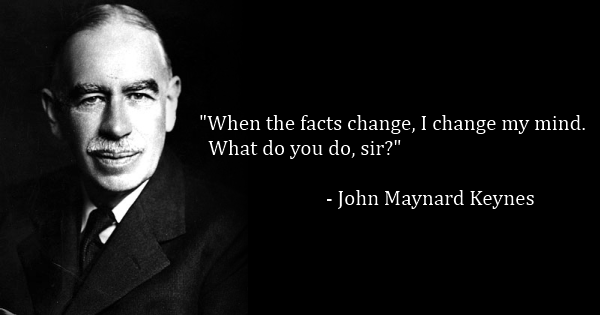

聪明的朋友,应该意识到我们人类有这个非常让人头疼的普遍性问题:一旦在脑中形成自己的看法,在事后即使有更多的事实和证据出现,我们也不太会承认自己的错误,去改变自己的想法。而一个真正的聪明人与众不同的地方,就在于他能够在新的数据和证据面前,客观的评价自己业已形成的观点,适时做出调整。

这让我想起英国著名的经济学家凯恩斯。他曾经说过:当事实发生改变时,我改变我的主意。那么您呢?

希望对大家有所帮助。

伍治坚新书《小乌龟投资智慧:如何在投资中以弱胜强》终于上架啦。在京东,淘宝,亚马逊中国或者当当搜索书名或者作者名,都可以购买到该书。或者也可以点击这里购买本书:http://169820.html

数据来源:

Anderson, C.A. (1983). Abstract and concrete data in the perseverance of social theories: When weak data lead to unshakeable beliefs. Journal of Experimental Social Psychology, 19(2), 93–108.

Kolbert, E. (2017, February 17). Why Facts Don't Change Our Minds.

Mercier, H., & Sperber, D. (2011). Why do humans reason? Arguments for an argumentative theory. Behavioral and Brain Sciences, 34(02), 57-74.

http://www.

https://www.s/archive/2014/02/why-americans-are-so-polarized-education-and-evolution/284098/

Fernbach, P. M., Rogers, T., Fox, C. R., & Sloman, S. A. (2013). Political Extremism Is Supported by an Illusion of Understanding. Psychological Science, 24(6), 939-946.

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号